人間教育

学科-

- 講師

- マイタニ ヒロヨ 間井谷 容代

プロフィールを教えてください

-

保育内容・実習を担当しています。間井谷です。

「保育」と聞くと、幼稚園・保育園・認定こども園がイメージすると思います。保育現場は楽しそうですよね。

たぶん皆さんのイメージ通りではないかな・・・・と思います。

時々行事となると、大変そうなイメージがあるのか、「大変」という声が聞こえます。

確かに大変かな!!と思いますが、保育現場の先生は、子どもの笑顔を見るために頑張っています。頑張ることは、楽しいみたいですよ。

勉強として考えると、保育の現場は、人格形成の基礎を培うところと言います。保育が終わると、小学校、中学校、高校等どんどん学校が進みます。

その一番はじめのスタートが保育です。

だから、人格形成の「基礎」となります。

保育は小さい赤ちゃんから小学校に行くまでの子どもたちが対象です。この時期の子どもの教育を担っています。年齢の幅が広い分、視野を広げ、様々な視点から、子どもをサポートします。

例えば、元気なく、登園してくる子どもがいます。

「今日は怒られてきたのかな? 」「兄弟(姉妹)喧嘩したのかな?」「体調悪いのかな?」等様々、保育現場の先生は推測します。

これを、お話してくれたらいいのですが、なかなかお話をしてくれません。

その時には、保育現場の先生の、とっておきの魔法の言葉があります。

保育現場の先生は魔法使いのように素敵な言葉を子どもに投げかけます。

でも、それでも話をしてくれない時があります。

保育現場の先生はめげず、頑張ります。いつしか、閉ざされていた心の内容は、保育現場の先生に聞こえてきます。

どんな魔法なんでしょうね。

魔法の言葉に興味はありませんか。

ぜひ、子どもと関わり、子どもから学びながら、保育の魔法の世界を一緒に探究しましょう。

どんな研究をされているのですか?

-

私は子どもに関わる支援について研究を進めています。

乳児保育の保育指導や、子育て支援、障害児保育について研究に取り組んでいます。

乳児保育では、対象児になるのは、赤ちゃんの0歳児から2歳児までの子どもです。その子どもたちを保育することを乳児保育と言います。

とても小さいこともあって、子どもたちは毎日不安でよく泣きます。泣かれると保育現場の先生もとても辛いようです。

それで、少しでも子どもが安心できるように、先生の辛い気持ちが解消できるように、担当制保育という方法が国から示されました。その方法とは、どう進めていくと、良い効果がでるのか、実際に保育現場の先生と考えて進めています。

この保育をすることで、小さい子どもたちの涙が、ピタッと止まります。

保育現場の先生方に、魔法をかけられます。お母さんからも、スッと預かることもできます。

とても驚きますが、そこには、子どもの安心できる場所があるからです。

その事を実践を通して、関わり方の効果を調べています。

また子育て支援も行っています。

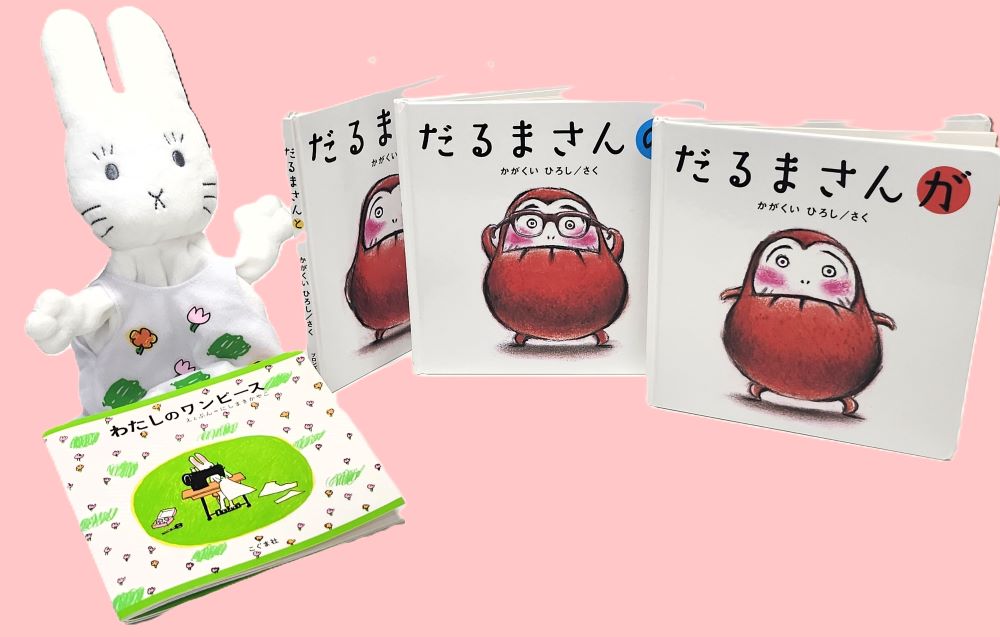

音楽と一緒に絵本の読み聞かせ等を行い、心地よい空間で楽しむことができるように、本学大学生ともに活動を進めています。心に届く支援について、研究を行っています。

子育て支援の内容は大学生と考えています。楽しいことをよく思いついてくれるので、面白い内容がいっぱいです。

活動をする時は、たくさんの親子と出会うため、大学生にとっては、恥ずかしく、ドキドキです。とても緊張をします。でも、出会う小さな子どもとお母さん、お父さんに励まされ、また保育現場の先生に支えてもらいながら子育て支援を務めることができます。

たくさんの出会いの中で、未来の保育者、未来の教育者として学ぶことができています。

大学生の頑張りがどこまで、親子の心に響くか、楽しみながら研究を進めています。 -

今の研究分野に興味を持つきっかけやエピソードを教えてください

-

今の研究を進めるきっかけとなったのは、保育現場の先生と話す機会がとても多く、どの園の先生からも担当制保育の方法を聞かれることが多くあったからです。

元々、このように保育をしてくださいと、方法を記された本などもないため、試行錯誤で進めてきました。しかし、なかなか思うようにいかず、先生にも負担、子どもにも負担とマイナスなことが続き、悩むことばかりでした。

保育者が悩むのも当然だと思いました。

そこで、ある園長先生より、一度いい方法を考えてほしいということで、保育現場の先生と、一緒に考えて進めるようになりました。

担当制保育のアンケート調査結果で、効果として、子どもが泣かないという結果が、でました。そこで、実践する価値があると思い、進めるようになり取り組んでいます。

先生方はなかなか保育の流れができず、四苦八苦でしたが、少しずつ出来てきているようで、互いに喜んでいます。

同時に保護者のクレーム等も少ないこともわかってきました。

子どものその日の機嫌が、親の負担となり、クレームになっているかも知れないと感じています。

研究はこのまま、保育現場の先生と共に取り組んでいきます。同時に子育て支援も大学生と共に進めていこうと考えています。

担当している授業の中の1つを紹介してください

- 子どもと健康の指導法

子どもと健康の指導法はどんな授業ですか?

-

「子どもと健康の指導法」の紹介をします。この授業では、子どもの健康を支援しながら、楽しく身体を動かして遊ぶ内容を考えます。心地良く、楽しいと感じることが大切です。子どもたちがする運動は生活の中から始まります。

例えば、片付けの雑巾がけをするような動き、物を運ぶ動きなども含まれます。

また皆さんが保健等で学ぶ、事故、怪我のことなどを学びます。

これは、教科に「子どもの・・・・」と頭のところについている通り、乳児から幼児が対象となります。経験していることがあるので、ご存じのことが多いと思います。

その子どもたちの事故、怪我の対応と、感染症なども具体的に学びます。

よく知る病気がたくさん出てきます。

その病気の重さを学んでいただきます。それと同時に予防接種の大切さも理解してもらえることだと思います。

また、他にも指導法とついている通り、指導の仕方も模擬保育として活動をしていただきます。自分たちで考え、先生となって保育に取り組みます。ドキドキしますが、やってみると、楽しく、笑い声が聞こえます。

そして、気になる防犯・消防訓練の内容も学びます。実践はしませんが、計画を立てるところまでは進めます。こんな計画があるとは・・・と思うかも知れませんね。

安心・安全な生活を共に考えましょう。

趣味や特技など好きな休日の過ごし方などを教えてください

-

特別に、趣味として、こんなことをしていますと、示す内容はありません。

ただ、よくすることとして、自分癒しの温泉巡りや、季節の移り変わりに、自然散策することです。

時に、お寺や神社巡りもします。

一人で出かけるよりも、家族や友達とよく出かけます。いろいろな温泉を楽しみ、自然散策では、たくさんの景色を楽しんでいます。お寺・神社巡りでは観光地に行くので、美味しいものにも出会えて、とても幸せ気分になります。

何よりも、家族や友達と話しながらの温泉&散策なので、ストレス解消にもつながります。