看護

学科-

- 助教

- モリモト サキ 森本 早紀

プロフィールを教えてください

-

私は、大学で看護学を学び、看護師と保健師の免許を取得しました。大学卒業後は看護師として大学病院に就職し、肺や気管などの病気を治療する呼吸器センターに配属となりました。呼吸は生きていくために欠かせない身体の機能なので、命の危機に関わる場面も多かったですが、とてもやりがいのある職場でした。

その後、大学院に進学し文化人類学を学びました。今も大学院で研究をしながら、奈良学園大学の基礎看護学の授業や実習に関わっています。主に1年生、2年生の学生さんたちと看護について一緒に学び、考えています。

どんな研究をされているのですか?

-

私が専攻している文化人類学は、様々な社会や地域で実際に行われている活動を調査し、探究する学問です。実際に社会や地域に入っていって、一緒に生活や活動をし、見たことや聞いたことを細かく記録するフィールドワークという調査を行うのが文化人類学の特徴です。私はその中でも、医療や健康に関わる人々の営みに注目している医療人類学という分野で研究をしています。

みなさんは体の具合が悪くなったらどうしますか?時代や社会が違えば、病気や健康の考え方や病気を治そうとする方法は違います。ある国では精霊にお祈りをささげながら、ハーブを調合したり、木の棒や動物の牙で具合が悪い場所をマッサージします。医療人類学とは、時代や社会、地域や宗教などの違いに視野を広げて、人々の様々な世界をひも解く研究分野です。 -

今の研究分野に興味を持つきっかけやエピソードを教えてください

-

私が文化人類学を始めて知ったのは、大学1年生の時に受けた講義でした。アフリカで行われているある儀式について学んだことを覚えています。その時は「遠い国では信じられないことが起こっているんだな」と思っただけでした。その後、看護や医療を学ぶ中で「時代や社会が違うと身体や病いについての考え方も違う」ということに興味をもつようになりました。

看護師として働きはじめてから、「私が良いと思う医療や看護は本当に患者さんにとっても良いことなのだろうか」と思うようになりました。治療は患者さんの命を救うために行いますが、苦しみや悲しみを伴うことがあります。私が思う「当たり前」は相手にとっても「当たり前」なのだろうかと葛藤することが何度もありました。そのような経験から、医療をめぐる「当たり前」をもう一度よく考え探究したいと思い、医療人類学に興味をもちました。

担当している授業の中の1つを紹介してください

- 看護技術の基礎Ⅱ

看護技術の基礎Ⅱはどんな授業ですか?

-

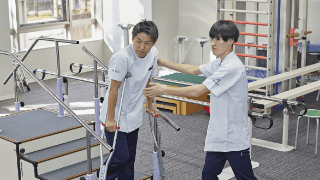

この授業は、対象となる人たちが安全に治療を受け、生活を営むことができるような看護の技術を身に着けることを目標としています。

私の担当単元では、呼吸に関わる技術を学びます。身体からは言葉にならない様々なメッセージが発せられています。身体に触れたり、聴診器で胸の音を聞いたりすることで身体の変化を感じとることができます。授業では、聴診器で胸やお腹の音を学生同士で聞いてみたり、シミュレーション人形を使って様々な状況で発生する身体の音を聞いたりします。みたり聞いたりした情報から、対象となる人について様々な角度から考えてみることが重要となります。 -