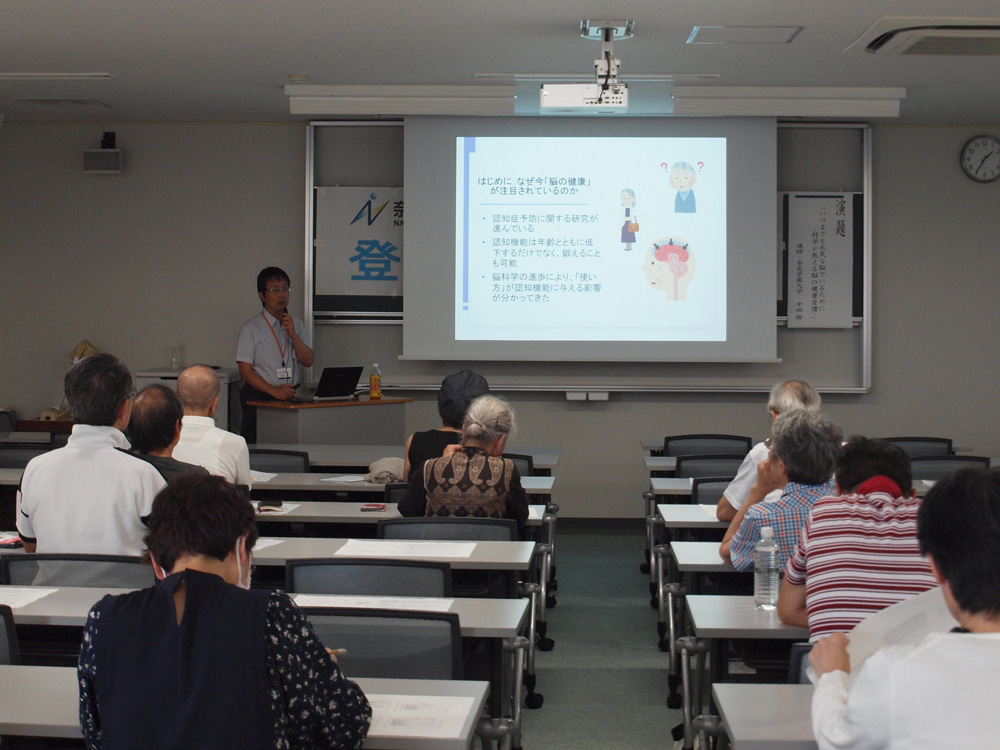

登美ヶ丘カレッジ 第27回「いつまでも元気な脳でいるために-科学が教える脳の健康習慣-」を開催しました

9月13日(土)、地域の方々に多数ご参加いただき、登美ヶ丘カレッジ 第27回「いつまでも元気な脳でいるために-科学が教える脳の健康習慣-」というテーマで公開講座を行いました。

講師は、本学保健医療学部リハビリテーション学科講師で認知機能と生活支援を専門とする作業療法士の中田修先生。科学的な知見と臨床経験に基づいたお話は、参加者を引き込みながら「脳の健康」を分かりやすく解き明かしてくださいました。

最新の研究では「脳は年齢とともに衰えるだけではなく、鍛えることもできる」ということが明らかになってきているそうです。中田先生によれば、脳は一生を通じて変化できる器官であり、運動・学習・交流といった日々の習慣が脳を活性化させるとのこと。加えて「頑張りすぎないこと」も、ストレスをためないための大切な秘訣だそうです。

厚生労働省の研究によると、有酸素運動・筋トレ・バランス運動を組み合わせた“混合運動”が認知機能の改善に特に有効であると報告されています。さらに「歩きながらしりとり」をするなど頭を同時に使う“デュアル・タスク・トレーニング”も効果的だそうです。

食生活においては、大豆製品・野菜・果物・魚・乳製品などをバランスよく摂ることが重要で、多様な栄養素を取り入れている人ほど認知症リスクが低いという調査結果があるそうです。また、社会との関わりも脳に良い影響を与え、特に65~74歳の「若い高齢者」世代では、積極的な社会参加が認知症予防に大きく寄与しているとのことでした。

さらに、睡眠については「多すぎても少なすぎてもよくない」とし、1日7時間の睡眠がもっとも認知症リスクを下げるというデータが紹介されました。加えて、デジタル機器の活用も無視できない要素で、世界23か国6万2千人を対象にした大規模調査では「インターネットを使わない高齢者は、使う高齢者に比べて認知障害のリスクが2〜3倍高い」との興味深い結果が報告されています。

講演の最後には質疑応答が行われ、参加者からは「なぜ超高齢でも認知症の兆しがまったく見られない人がいるのか」「認知症を特定する方法」「作業療法による改善の可能性」など、活発な質問が相次ぎました。会場全体が熱心な関心と学びの空気に包まれ、今回の講座が大変有意義な時間となったことを感じさせました。