12/7 第23回登美ヶ丘カレッジ「新しい研究成果を活かした健康な生活」を開催しました

12月7日(土)、今回は本学保健医療学部の臼井キミカ教授が講師をつとめ、高齢者看護の視点から、「新しい研究成果を活かした健康な生活」をテーマに開催しました。

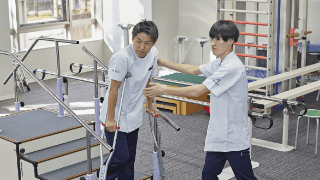

最初に那智勝浦町立温泉病院の事例を紹介しました。この病院のポリシーは「安静は毒!」ということで、一日約3時間のリハビリテーションを行っています。

動画では、他の施設では寝たきり状態だった方などの目覚ましい回復の様子を紹介していました。

2001年に発表されたアメリカの研究論文でも、このような厳しいリハビリが有効な根拠が示されています。

2023年6月に日本肝臓学会が発表した「奈良宣言」では、検診データのALT値が30を超えると、かかりつけ医を受診することを推奨しています。

講座では動画を使って肝臓の機能や肝臓病が発生するメカニズム、脂肪肝を改善する毎日続けられる運動と食生活の改善について紹介しました。

最近の研究では、65歳くらいまでは過栄養とメタボに注意し、生活習慣病を予防するため、脂肪摂取量に注意するなどのエネルギー制限が大切ですが、その後の高齢者の健康寿命延伸を考えると、低栄養とフレイル予防の対策として、高タンパクの適切なエネルギーの摂取が大切と提唱されています。

フレイルとは、加齢や疾患によって身体的・精神的なさまざまな機能が徐々に衰え、心身のストレスに脆弱(ぜいじゃく)になった状態のことを言います。

近年、口まわりの些細な衰えが食べる機能の障害、さらには心身の機能低下までつながる負の連鎖に対して警鐘を鳴らした「オーラルフレイル」が注目されており、フレイル予防には「人とのつながりが重要」という論文も発表されています。

フレイルを予防するためには、口腔機能を維持し十分な栄養の摂取、運動、余暇活動などの社会参加の「3つの柱」が大切になってきます。

最後の質疑応答では、高齢者とのコミュニケーションで注意する点についてや、フレイル予防に大切とされる文化的活動は認知症予防とも共通するのではないかなど、参加者の皆さんからは活発な質問や意見をうかがうことができました。

最初に那智勝浦町立温泉病院の事例を紹介しました。この病院のポリシーは「安静は毒!」ということで、一日約3時間のリハビリテーションを行っています。

動画では、他の施設では寝たきり状態だった方などの目覚ましい回復の様子を紹介していました。

2001年に発表されたアメリカの研究論文でも、このような厳しいリハビリが有効な根拠が示されています。

2023年6月に日本肝臓学会が発表した「奈良宣言」では、検診データのALT値が30を超えると、かかりつけ医を受診することを推奨しています。

講座では動画を使って肝臓の機能や肝臓病が発生するメカニズム、脂肪肝を改善する毎日続けられる運動と食生活の改善について紹介しました。

最近の研究では、65歳くらいまでは過栄養とメタボに注意し、生活習慣病を予防するため、脂肪摂取量に注意するなどのエネルギー制限が大切ですが、その後の高齢者の健康寿命延伸を考えると、低栄養とフレイル予防の対策として、高タンパクの適切なエネルギーの摂取が大切と提唱されています。

フレイルとは、加齢や疾患によって身体的・精神的なさまざまな機能が徐々に衰え、心身のストレスに脆弱(ぜいじゃく)になった状態のことを言います。

近年、口まわりの些細な衰えが食べる機能の障害、さらには心身の機能低下までつながる負の連鎖に対して警鐘を鳴らした「オーラルフレイル」が注目されており、フレイル予防には「人とのつながりが重要」という論文も発表されています。

フレイルを予防するためには、口腔機能を維持し十分な栄養の摂取、運動、余暇活動などの社会参加の「3つの柱」が大切になってきます。

最後の質疑応答では、高齢者とのコミュニケーションで注意する点についてや、フレイル予防に大切とされる文化的活動は認知症予防とも共通するのではないかなど、参加者の皆さんからは活発な質問や意見をうかがうことができました。