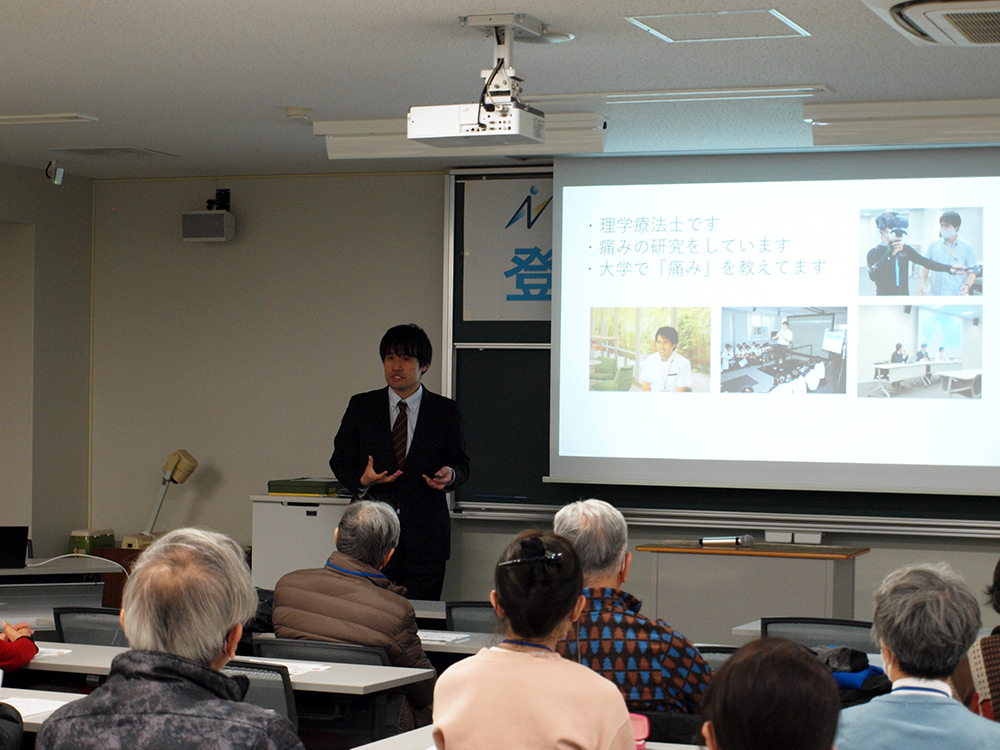

2/8第24回登美ヶ丘カレッジ「『実は…』がいっぱい!“痛み”のはなし 誰でもできるその対策」を開催しました

2月8日(土)、地域の方々に多数ご参加いただき、第24回登美ヶ丘カレッジ「『実は…』がいっぱい!“痛み”のはなし 誰でもできるその対策」というテーマで公開講座を行いました。

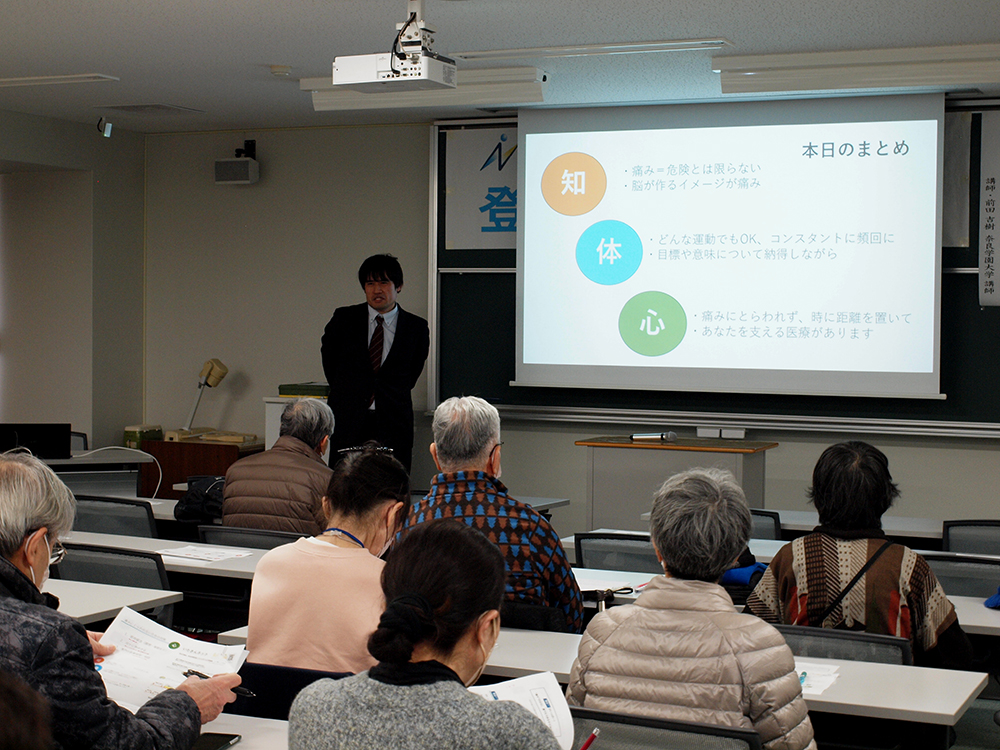

講師は、本学保健医療学部リハビリテーション学科の前田吉樹講師です。

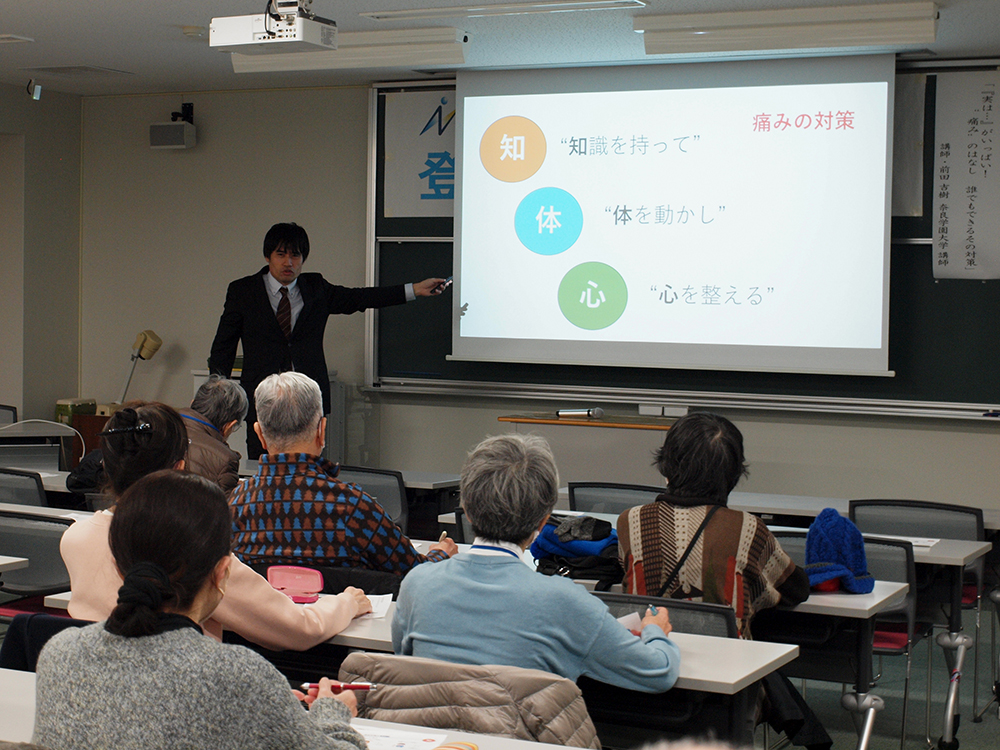

痛みは、「知識を持って」「体を動かし」「心を整える」ことで対策ができるとのことでした。

「知識」として、痛みは身体の警告信号として必要な面もありますが、痛みとはあくまで人が頭で思い描くイメージで、そもそも大した傷が無いのに痛いということも起きます。

例えば偏頭痛は脳では無く、頭の皮膚が、腹痛は内臓では無く、お腹の膜や筋肉が原因とのことです。

急性痛は危険な可能性の高い警告信号ですが、慢性通は危険の少ない痛みで、国民病と言えるぐらい、訴える人々の多い症状です。

「体を動かす」については、長引く慢性腰痛に効くのはマッサージなどより、散歩などの適度な運動のほうが有効で、講座では「背筋を伸ばしている⇒腰をかがめる」「猫背になっている⇒腰を反らす」という簡単な体操も紹介され、参加者の皆さんに、その場で実践していただきました。

「心を整える」ということについては、無意識に痛みを考えてしまう「自動思考」に陥ることもあるので、痛みにとらわれないための対策として、「1.筋弛緩法(瞑想・催眠など)2.何かに熱中する 3.専門の医療機関に相談する」の3点が大切であるとのことでした。

講座では、「漸進的筋弛緩法」というリラクゼーション技法が紹介されました。その方法は、「①手を握り、肩をすくめ、目をつむってギューッと力を入れる。②ストンと力を抜く。」というものです。こちらの方法も参加者の皆さんに実践していただきました。

本日のまとめとして、痛み=危険とは限らず、脳が作るイメージが痛みであると理解し、どんな運動でも良いのでコンスタントに目標を持って身体を動かすことが大切であり、痛みにとらわれずに距離を置いて、必要であれば専門の医療機関に相談することが有効であることが話されました。

最後に質疑応答が行われ、参加された方からは、「高齢の家族にどうすれば運動を始めてもらえるでしょうか。」という質問があり、前田講師からは、「楽しみや目的をきっかけに運動につなげるのが良いでしょう。」との回答がありました。