7/21 アカデミック・インターンシップを開催しました

7月21日(月・祝)、高校生を対象にアカデミック・インターンシップを開催しました。本学学生と一緒に実際の授業を体験できる年に一度のイベントです。

保健医療学部リハビリテーション学科の1限目は「人体機能学演習」で、グループで実験を行い、その結果をプレゼン形式で発表しました

。

授業は各教室で行われ、「50mでのダッシュとスキップによる血圧と脈拍数の違い」や「大胸筋と上腕二頭筋が最大に働く腕立て伏せの種類」など、さまざまなテーマで発表が行われました。

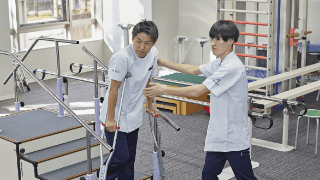

2限目の「スポーツ理学療法学」では理学療法士を目指す人を対象に、キネシオロジーテープを使ったサポートの方法を学びました。参加者はテープの切り方に苦戦しながらも、アキレス腱をサポートする巻き方に挑戦していました。

また作業療法士を目指す人を対象にした「作業療法評価学Ⅱ」では、園芸や仕事など作業療法で用いられる方法と評価方法について学生が発表し、質疑応答を行いました。

保健医療学部看護学科の1限目は「成人老年看護学概論」でした。参加者が学生のグループに入る形でグループワークに参加しました。

突然の余命宣告や死に直面した時、患者本人や家族に起きる危機と看護での対応について、さまざまな家族の事例を通して考えました。学科長の岩本淳子教授は、「看護で解決できないことはありません」と授業を締めくくりました。

2限目の精神看護援助論演習では、看護を「生命力の消耗を最小にするよう生活過程を整えること」と定義し、人間や生活、健康とは何かについて学びました。

またそれらを踏まえた上で、一人ひとり異なる状況にある患者さんに対して、何を目的にどう接するべきかを考えました。

人間教育学部人間教育学科では、1限目に「国語科指導法」の授業を行いました。

学生による模擬授業のグループワークで、「詩の工夫を楽しもう」をテーマに小学校3年生を想定し、詩を音読して込められた工夫や内容理解を深めました。参加者にも感想を発表していただきました。

2限目の「現代教育課題」では「保護者との連携 傾聴技法を使って」をテーマに、学校生活で課題を抱える児童やその保護者から話を聞く技術を学びました。参加者も児童役、保護者役、教員役でのロールプレイに挑戦しました。

授業の後は、希望者に学食で昼食をとっていただきました。3号館のコンビニで昼食を買ってラウンジでゆっくり過ごしたり、持ってきたお弁当を食べる参加者の方もおられました。

その後学内の施設見学や入試・奨学金に関する個別相談を行いました。