8/22令和7年度第三者評価懇談会を開催しました

8月22日、本学は「令和7年度 第三者評価懇談会」を開催しました。

本懇談会は、地域社会、産業界、教育機関など、日頃から本学を支えてくださっている関係者の皆様と情報交換を行い、その意見・助言をもとに本学の教育研究活動のさらなる改善・向上を進めることを目的としています。

本学は、1984年に奈良産業大学として開学した後、2014年に現在の奈良学園大学の名称に変更いたしました。その後、2022年に現在の登美ヶ丘地区にキャンパスを統合し、地域社会からの多くの支援を受けつつ教育研究活動を展開しています。これら地域社会との密接な連携を通じた大学運営については、文部科学省の認可を受けた大学評価機関である公益社団法人日本高等教育評価機構から高く評価されています。

今回開催した第三者評価懇談会では、さらなる充実を進めるため、新たに、公益社団法人奈良県看護協会様、一般社団法人奈良県助産師会様、公益社団法人奈良県理学療法士協会様、一般社団法人奈良県作業療法士会様に構成員として加わっていただくとともに、かねてから教育連携を進めてきた京都外大西高等学校様にご参加いただき、活発な意見交換・情報交換の下、次のような貴重な意見等が寄せられました。

▼地域社会へのさらなる貢献への期待

奈良市教育委員会様、生駒市教育委員会様、三郷町教育委員会様からは、教員研修への講師派遣や学生による学校支援など、地域に根ざした貢献活動に感謝の言葉が述べられました。

また、医療法人北寿会様からは、学生による介護ボランティア活動については、実践的な教育の機会であると同時に施設側のケアの質向上にもつながるものであるとの評価をいただき、 継続的・連続的に取り組まれることに期待したい旨のコメントがありました。

さらに、三郷町商工会様からは、学生が地元で活躍できるようインターンシップや地域課題解決型の学びを推進し、地域経済・文化の活性化へのさらなる貢献に期待したい旨の意見があり、地元登美ヶ丘地区自治連合会からは、地域貢献活動への感謝と二次避難所としての体制充実に関する期待が寄せられました。

▼熱意ある教員による教育と社会参加を通じた実践的な学び

京都外大西高等学校様からは、本学の卒業生が京都外大西高等学校で活躍していることに触れられ、教員と学生の距離が近く、豊かな実務経験を有する教員によって実践的な内容を学ぶことができる本学の教員体制について評価いただきました。

また、本学後援会様からも、貴学の教育理念の下、学生に親身になって対応する熱意ある教員の指導によって学生が成長していく様子に安心と期待を得ており、感謝している旨が述べられました。

さらに、公益財団法人関西文化学術研究都市推進機構様からは、けいはんな万博での本学の取り組みが評価され、今後もけいはんな学研都市をはじめとする地域において、先端技術の展開や学生の積極的な社会参加をさらに期待したい旨のコメントがありました。

▼メンタルケアの積極的な実施

公益社団法人奈良県看護協会様、一般社団法人奈良県助産師会様、公益社団法人奈良県理学療法士協会様、一般社団法人奈良県作業療法士会様等の複数の皆様からは、現代の学生や若手社会人が抱えるメンタル面での課題について言及がありました。

これに対し、本学からは、臨床心理士が対応する「ふらっとカフェ」を展開して学生へのストレス支援を行うなど、学生のメンタルケアに積極的に取り組んでいることを説明しました。

▼卒業生・在校生からのリアルな声

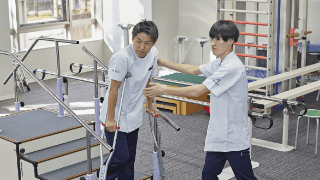

本学卒業生からは、実習前のボランティア活動が将来のキャリアについて考える貴重な機会になったことや、グループワークの授業によってコミュニケーション能力の向上が図れたことで実習で非常に役立ったとの声がありました。

また、本学在校生からは、学生による滞在時間の長期化に伴う学生食堂の夜間営業の実施、他学部学科の学生との交流を促進するような機会の設定、実習前に教科指導法の修得が可能となるような体系的なカリキュラム編成について意見が述べられるとともに、大阪・関西万博での出展経験を活かし、今後は全国の大型商業施設等において発表イベントを開催してはどうかとの提案がありました。

本学は、本懇談会でいただいたこれら貴重なご意見・ご助言をもとに大学運営の改善に努め、「人を支える人になる」という学生の夢を支え、夢をカタチにできるよう、これからも地域社会の皆様との連携協力を通じ、実践的な教育研究活動を展開して参ります。